El negocio de la miseria: cómo una red impuso el precio de la pollinaza en el norte de Durango

- Redacción

- 3 nov

- 7 Min. de lectura

La tierra seca y el alimento del ganado

En los llanos áridos del norte de Durango, entre los municipios de Gómez Palacio, Lerdo, Mapimí y Tlahualilo, el viento levanta polvo y desesperanza. La sequía que azota a la región desde hace más de tres años ha dejado los campos agrietados, las presas vacías y los agostaderos convertidos en desiertos donde apenas sobrevive el ganado.En ese contexto, un subproducto humilde —la pollinaza, una mezcla de excretas de pollo con restos de alimento y aserrín— se ha convertido en oro marrón.

Es el suplemento alimenticio más accesible para los pequeños productores ganaderos, una fuente barata de proteína que puede salvar vidas animales cuando la pastura desaparece.

Pero a partir de marzo de 2024, algo cambió. Los productores comenzaron a notar movimientos extraños en los caminos rurales: camionetas blancas sin logotipos, patrullas municipales y estatales acompañando un pequeño convoy. Los vehículos se detenían en las granjas avícolas y dejaban un papel. En ese papel, un número de teléfono y una nota seca:

“La pollinaza ya es de nosotros. Se pagará a 1,250 pesos por tonelada.”

El precio de mercado era de 1,700 pesos, pero los aparceros entendieron pronto que no se trataba de una negociación.

La red que operaba con papeles y miedo

El método se repetía con precisión. Primero llegaban los vehículos: una camioneta blanca doble cabina, una Ram similar a las que usa la Vicefiscalía, una patrulla estatal y otra municipal. Bajaban sin violencia, pero con autoridad. Dejaban el papel, un número de celular, y se retiraban.Cuando los productores llamaban al número, la voz al otro lado confirmaba el precio y decía que “toda la información se daba en la Vicefiscalía”. Si preguntaban con quién hablar, la respuesta era siempre la misma:

“Pregunte por lo de la pollinaza. Ahí le dan razón.”

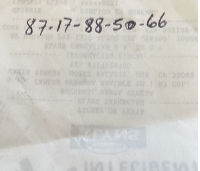

No había nombres, solo papeles. Hasta que semanas después, en algunos casos, aparecieron los mismos números, pero ahora acompañados de nombres distintos: “Jaime Cabrera”, “Muro Cabrera”, “Jona Cabrera”. Eran identidades flotantes, casi imposibles de rastrear, pero los teléfonos coincidían, 8717885066.

Los ganaderos comenzaron a sospechar que se trataba de una estructura que operaba bajo la sombra de las autoridades, mezclando el poder de la amenaza con la apariencia de legalidad. Los mensajes eran claros: quien no vendiera a ese precio, no podría transportar su carga sin ser detenido o multado.

Testimonios desde el polvo

Juan, un productor de Lerdo, recuerda la primera visita:

“Llegaron tres patrullas y una troca blanca. Yo pensé que venían a revisar los papeles. Bajaron, dejaron un sobre en la reja y se fueron. Adentro decía que la pollinaza ya estaba asignada, que me iban a pagar a mil doscientos cincuenta. No hubo explicación. Solo un número. Cuando marqué, me dijeron que si no aceptaba, no iba a poder sacar los costales.”

“Doña Teresa”, que maneja una pequeña granja en Gómez Palacio, relata algo similar:

“A los que se negaron, los pararon en el camino. Les bajaron los camiones. Les dijeron que la carga no estaba registrada. Y claro, nadie se atreve a reclamar si los que te paran son los mismos que traen a la policía estatal atrás.”

El miedo se extendió rápido. Los camioneros y macheteros, encargados de encostalar la pollinaza, comenzaron a rechazar trabajos en la zona. Los compradores habituales —que revendían a ranchos del norte— dejaron de acercarse. El mercado se paralizó.

El otro grupo: el intermediario del desierto

Mientras tanto, en la región de Mapimí, Bermejillo, Ceballos y Tlahualilo, apareció otro nombre.Un hombre conocido como Armando Rivas, apodado “El Coyote”, comenzó a monopolizar la compra. Según los testimonios, llegaba a las granjas representando a un “consorcio autorizado”. Pagaba en efectivo, pero siempre al mismo precio impuesto: 1,250 pesos por tonelada.

“Decía que era parte del mismo grupo, que él tenía permiso. Y que si alguien vendía por fuera, lo iban a detener”, cuenta un aparcero de Tlahualilo.

A los pocos meses, todos entendieron que había una coordinación entre ambos esquemas: el de los papeles oficiales y el del “coyote” privado. Una red que usaba el miedo, la confusión y el poder simbólico del uniforme para controlar un producto básico de la cadena ganadera.

Las pruebas que quedaron en las cámaras

Varias cámaras de seguridad en granjas captaron imágenes de los convoyes. En los videos se distinguen patrullas oficiales acompañando camionetas sin placas visibles. En una de las grabaciones, una persona baja y deja un sobre con el número ya identificado.Esas evidencias circularon entre los productores y llegaron incluso a manos de autoridades municipales, pero no hubo respuesta. Algunos aparceros las compartieron de manera anónima en grupos de WhatsApp de la región.

En abril, el mismo patrón continuaba: nuevas hojas, nuevos nombres, pero el mismo número de teléfono.

“Era como si quisieran que supiéramos que eran ellos, que no había nada que hacer”, dice un productor afectado.

Los afectados: una cadena rota

El impacto de la red fue devastador en distintos niveles:

Los aparceros: pequeños productores que no pudieron vender su pollinaza o se vieron obligados a hacerlo a precio impuesto. Algunos perdieron hasta el 40% de sus ingresos mensuales.

Los camioneros y macheteros: dejaron de trabajar por miedo a ser detenidos en los caminos rurales. Los pocos que se arriesgaban cobraban el doble por los traslados nocturnos.

Los compradores intermedios: quedaron fuera del circuito. La “autorización” era requisito para cargar o descargar.

Los ganaderos finales: en los agostaderos del norte, donde la sequía ha matado cientos de reses, la falta de pollinaza elevó la mortalidad.

En palabras de un veterinario de la zona:

“La pollinaza es lo que mantiene con vida al ganado cuando no hay pasto. Si la controlas, controlas la producción de carne, de leche y de supervivencia rural.”

La sombra institucional

Uno de los elementos más inquietantes de esta historia es la aparente participación o complicidad de autoridades locales.Las patrullas, con números oficiales, eran reconocidas por los productores. Algunos aseguraron que incluso acudieron a la Vicefiscalía para preguntar por los números en los papeles y recibieron respuestas evasivas:

“Nos dijeron que eso no salía de ahí, que mejor no nos metiéramos”, narra un afectado.

La relación entre el grupo de compradores y ciertos funcionarios parece difusa, pero reiterada. En los testimonios recogidos, se mencionan personas con cargos previos en seguridad y administración pública que ahora operan como intermediarios de empresas fantasma.

Una práctica vieja con nuevos rostros

En 2021, según los aparceros, ya había existido un intento similar. Un hombre identificado como Ricardo I. habría encabezado una operación parecida, pero después de algunos meses “dejaron de molestar”.La diferencia ahora es la coordinación más amplia, el uso de patrullas estatales y la consolidación de un mercado negro institucionalizado.

En palabras de un exfuncionario entrevistado bajo anonimato:

“Esto no es nuevo. El control de la pollinaza se volvió negocio cuando vieron que era más rentable que perseguir delincuentes. Hay dinero constante, sin riesgo, y todo parece legal.”

El mapa del control

El esquema puede resumirse en tres niveles:

Nivel operativo: camionetas y patrullas que recorren los municipios entregando avisos y vigilando las rutas.

Nivel intermedio: intermediarios o “coyotes” que compran, almacenan y redistribuyen.

Nivel institucional: funcionarios o exfuncionarios que dan legitimidad, acceso o protección.

La operación tiene una lógica casi empresarial: se impone un precio, se monopoliza la compra, se eliminan competidores y se controla el flujo.El costo humano, sin embargo, es altísimo: decenas de familias que viven del manejo de pollinaza perdieron su sustento.

Voces silenciadas

En la comunidad de Bermejillo, un aparcero muestra los costales que no ha podido vender.

“Ahí está todo, más de veinte toneladas. Me ofrecieron a mil doscientos, pero ni eso pagaron. Si reclamas, te dicen que te quitan el camión.”

Otros decidieron vender por miedo.

“Es eso o nada. A veces piensas que al menos no te meten al bote. Pero te queda la rabia, porque lo poco que uno produce lo quieren gratis.”

El silencio es la estrategia de supervivencia. Los productores se comunican por voz, sin mensajes escritos. “No pongas nombres”, “no mandes fotos”, son las reglas no escritas del desierto.

El impacto invisible

La manipulación del mercado de pollinaza no solo afecta a los productores, sino también al ecosistema agropecuario del norte de Durango.Con la sequía, el alimento escasea y los precios de la carne se elevan. Los pequeños ganaderos dependen del suplemento para evitar la pérdida total del hato.Cada tonelada controlada por la red es una semana menos de comida para el ganado de subsistencia.

El fenómeno también desincentiva la producción local, ya que muchas granjas avícolas prefieren ahora vender fuera del estado o retener la pollinaza hasta nuevo aviso.

Las grietas del sistema

Los intentos de denuncia han sido dispersos. En algunos casos, los productores acudieron a medios locales, pero sin respaldo oficial. Otros lo hicieron ante dependencias agrarias o asociaciones ganaderas, sin resultados.

“Te dicen que no hay pruebas, que si no tienes video o nombres, no pueden proceder”, relata un productor de Lerdo.

El miedo a represalias impide que se presenten quejas formales.En zonas donde las instituciones son débiles y las autoridades se confunden con los grupos de poder, la impunidad se vuelve parte del paisaje.

Pollinaza: el alimento que se volvió rehén

Lo que comenzó como un negocio marginal se transformó en una herramienta de control económico.La pollinaza —producto de desecho convertido en recurso vital— hoy representa un símbolo de cómo las crisis ambientales y sociales crean nuevos espacios para la corrupción y el abuso.

Un analista rural consultado lo resume así:

“La sequía abrió un hueco y alguien lo llenó. No con soluciones, sino con un monopolio. Lo que era alimento se volvió poder.”

Hacia el norte: hambre y resistencia

En las comunidades más alejadas, donde el polvo cubre los caminos y los ranchos sobreviven con lo mínimo, los productores han empezado a organizarse.Algunos han formado grupos de vigilancia y comunicación para registrar cada patrulla, cada llamada sospechosa, cada visita. No hay armas, solo celulares y solidaridad.

“Ya no tenemos miedo, tenemos coraje”, dice una mujer en Tlahualilo. “Nos cansamos de esperar ayuda.”

El futuro es incierto. Las lluvias siguen sin llegar, y la sequía amenaza con otra temporada de pérdidas. Pero entre la desconfianza y la rabia, se ha encendido algo nuevo: la conciencia colectiva.

El precio de lo que no se ve

El negocio de la pollinaza no aparecerá en estadísticas oficiales. No genera titulares nacionales, ni mueve cifras de millones. Pero en las entrañas del campo duranguense, es una historia de poder, miedo y silencio.Una historia donde el alimento de los animales se convirtió en herramienta de sometimiento, donde la autoridad se confunde con el crimen, y donde los productores siguen esperando justicia.

Mientras tanto, los papeles siguen llegando. Los números cambian, los nombres se reciclan, pero el mensaje sigue siendo el mismo:

“La pollinaza ya es de nosotros.”

Comentarios